冠状动脉粥样硬化斑块的形成与逆转股票配资账户,是心血管领域长期关注的科学命题。传统观念认为,动脉粥样硬化具有不可逆性,但近年临床观察显示,部分患者在规范干预下可实现斑块体积缩小甚至管腔狭窄程度改善。这一现象的机制与干预策略值得深入探讨。

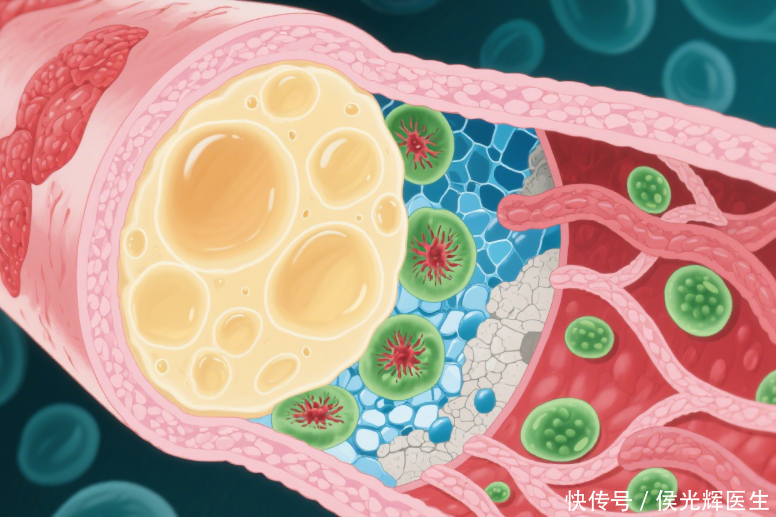

冠脉造影显示的60%狭窄,通常指血管直径减少超过一半,属于中等程度病变。此时斑块主要由脂质核心与纤维帽构成,若未发生破裂或血栓形成,患者可能无明显症状。但这类病变存在进展风险,需通过综合管理稳定斑块并延缓病情发展。

斑块逆转的核心机制在于脂质代谢调控与血管内皮功能修复。低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是斑块形成的主要原料,将其水平控制在1.8mmol/L以下(部分高危患者需1.4mmol/L以下),可减少脂质在血管壁的沉积。同时,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)能逆向转运胆固醇,促进斑块内脂质消散。国内某三甲医院对2000余例冠心病患者的跟踪研究显示,严格达标LDL-C的患者中,约18%在3-5年内出现斑块体积减小。

炎症反应的抑制同样关键。血管内皮损伤后,炎症因子会招募单核细胞吞噬脂质,形成泡沫细胞并加速斑块进展。通过改善睡眠质量、管理压力水平及规律运动,可降低体内肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白介素-6(IL-6)等炎症标志物水平,为斑块稳定创造条件。

此外,血管正性重构现象不容忽视。部分患者的血管壁在长期低水平炎症刺激下,可能通过弹性纤维增生扩大管腔直径,从而在影像学上表现为狭窄程度减轻。这种代偿机制虽非直接逆转斑块,但能改善血流动力学状态。

实现斑块逆转需多维度干预:每日膳食纤维摄入量需达25-30克,优先选择燕麦、豆类等可溶性纤维;每周进行150分钟中等强度有氧运动,如快走或游泳;定期通过冠脉CTA或血管内超声监测斑块性质变化,及时调整干预方案。值得注意的是,斑块稳定性、个体代谢差异及遗传因素会影响最终效果,但科学管理仍能显著改善预后。

医学的进步正在重塑对动脉粥样硬化的认知。当传统观念中的"不可逆疾病"被打破股票配资账户,主动干预与定期监测成为守护血管健康的关键。这一转变不仅为患者带来希望,更为心血管疾病防治提供了新的科学依据。

博星优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。